El tiempo con vos

- angeles prisco

- 14 feb 2023

- 14 Min. de lectura

A continuación, copio mi cuento que, en agosto de 2022 se publicó en la hermosa revista literaria Extrañas Noches https://www.revistaextranasnoches.com/ y dos meses después se publicó también en papel en Ediciones Frenéticxs Danzantes.

Se puede leer en: https://www.revistaextranasnoches.com/single-post/el-tiempo-con-vos

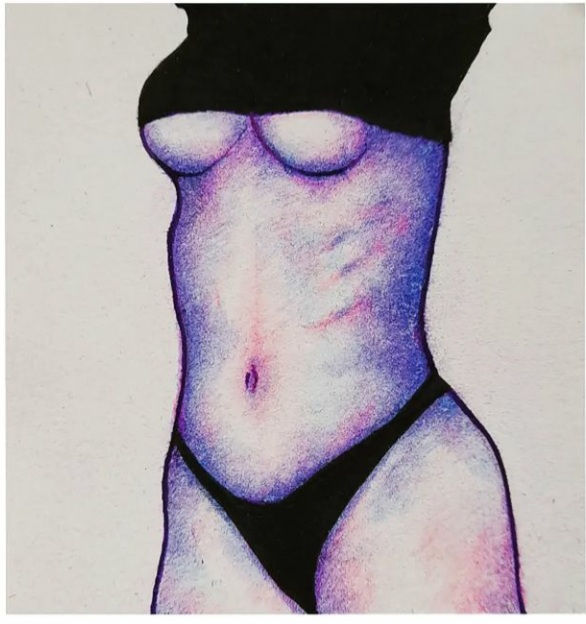

Las ilustración es de Catherine Echeverría Azocar.

No soy creyente, pero ahora me persigno cada vez que paso frente a tu librería. Tal vez parezca que me estoy protegiendo de algún mal pensamiento, pero no, estoy tratando de conjugar los dos tiempos, lo inmóvil dentro mío y la aceleración, el vértigo que se dispara como una flecha desde el punto sobre avenida corrientes en el que estás vos. En realidad, la costumbre de hacerme la señal de la cruz me quedó de cuando se murió mi hermano, ¿te acordás de él? Solo lo conociste por fotos, pero te llamó la atención su mirada triste, su porte encorvado, los hombros que gravitaban hacia la tierra, como una amenaza perpetua de derrumbe, dijiste, lanzando una epifanía al voleo. Nunca fuimos religiosos en mi familia, pero desde que él murió se prenden velas, se recitan oraciones, hasta encontré a mamá leyendo la Biblia. Yo no llego a tales extremos, pero cada tanto miro al cielo, junto las manos, y le digo algo, cualquier cosa que se me pase por la cabeza, como para sentir que todavía está. A veces, cuando me sobreviene una emoción muy intensa, no me queda otra que persignarme.

Pero este colectivo serpentea sobre la avenida, y te juro que siento el impulso, la materia comprimiéndose, una fuerza centrípeta que me impulsa hacia la puerta de tu librería, como si quisiera dejarme ahí, orbitando junto a las otras criaturas de tu universo. Tengo la teoría de que el tiempo con vos va a otra velocidad, corre desesperado, vibra como un temblor de tierra. Tal vez algo tenga que ver el palacio majestuoso de la esquina de Corrientes y Pueyrredón. Ahí es donde sentía el tirón, el abismo en el estómago, allí el paisaje comenzaba a diluirse y luego entraba en un túnel, como si una fuerza irreversible y misteriosa me depositara en la librería. El colectivo sigue y yo trato de no mirar por la ventana, de no distraerme con el paisaje rocambolesco del Once, pero pronto aparecen los letreros de oferta, la fachada amarilla de tu librería, y aunque me persigno, el resplandor de los recuerdos es como un filo en mi cráneo. Comienza a cristalizarse una escena. Aquella noche, de espaldas, culo para arriba, apretando las rodillas contra el colchón y arqueando la espalda. La ligereza de un cuerpo que se arquea sin miedo al crack, sin miedo a torcerse. Todo para que me vieras el tatuaje temporal, la “F” negra y ribeteada, casi barroca, que una amiga me había rasqueteado en la parte baja de la espalda mientras nos reíamos en el baño de la oficina. En el fondo yo buscaba reventar el momento, como siempre hacías vos, quebrar la atmósfera con una acción ridícula que deje ver el intersticio, el absurdo. Pero en vez de reírte soltaste una voz nueva, cavernosa, ¿así que te tatuaste mi inicial, putita? y luego arremetiste con una fuerza desconocida, desaforado, como un caballo o un pendejito, como decías vos, un veinteañero que mete y mete y nada lo frena, aunque eras un cuarentón, o mejor dicho eras un marinero recién llegado al puerto que encontraba a una puta y la ponía boca abajo, en cuatro y le daba hasta que lloraba lágrimas de súplica, pero yo no lloré ni pude alejarme de la situación, al contrario, abracé esa identidad mientras me cuerpo se balanceaba para atrás y adelante, cada vez con más fuerza, cada vez más cerca de la pared, ¿te gusta así puta?, ¿te gusta o querés más fuerte?, entonces me olvidé de la risa, un poco me excité, un poco entrecerré los ojos y me sentí una arrabalera que se tatuaba la inicial de su marinero que la garchaba a lo bestia hasta dejarla llorando.

En ese entonces todavía no había pensado en el tiempo y su velocidad, solo en que el amor se sentía así, que tal vez la aceleración era un efecto residual del trance, de la entrega absoluta a la fantasía y la vulgaridad, pero más tarde entendí que pasaba otra cosa. Lo empecé a sospechar un mes después de que murió mi hermano, cuando encontré a mamá arrodillada en el piso de madera repitiendo Señor Jesucristo, protégeme de toda perturbación, era un rezo rítmico, una especie de mantra. Yo me acerqué, pero mamá no notó mi presencia hasta que toqué su hombro. Entonces saltó, se hizo la señal de la cruz, y me miró con ojos desencajados, como si yo fuera el espectro de su hijo muerto. Luego comenzó “Concede, Señor, la felicidad de la gloria eterna a tu siervo, a quien has llamado de este mundo…” y siguió escupiendo palabras una detrás de la otra hasta llegar al Amén, y a mí me volvieron la catarata de guarangadas que se te saltaban de la boca cada vez que me ponías las manos encima, qué diría mi ahora devota madre si supiera que me decías gatita, atorranta, arrabalera, si supiera que eras casado, que teníamos sexo con la librería abierta, parados de espaldas en el pasillito que daba al sótano, mientras vos asomabas la cabeza y veías a la gente pasar por avenida corrientes, qué diría si supiera que una noche me dijiste el nombre de tu mujer, bien claro y fuerte, y yo seguí como si nada, esclava del placer, mirando un punto indefinido del cielorraso, hasta que acabaste, y luego, cuando yacías derrumbado a mi lado, te reté un poco en chiste y vos contestaste, con una voz helada, una voz que me enterró hasta lo más profundo del colchón, cómo no voy a decir su nombre si es mi esposa, y yo quedé en silencio, envuelta en la levedad borrosa de la penumbra. En aquel momento, mientras mi madre rezaba, yo revivía las obscenidades y el éxtasis, cuando el vigor de la juventud embellecía su vida corporal, las nochecitas tomando cerveza en mi balcón, la ciudad blanca de luces debajo nuestro, muestra para con él tu misericordia y acógelo entre tus santos en el canto eterno de tu alabanza, la fiesta en las que bailábamos uno con el otro a la distancia, sin poder acercarnos, tu risa pícara al otro lado de la pista de baile, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, la noche en la que me tocaste el timbre borracho a las 3 de la mañana, y dormimos abrazados por única vez. Entonces, intuí algo sobre el tiempo, un tiempo inmóvil y eterno, una pendiente resbaladiza, una memoria que envuelve y desenvuelve, pero eso que intuí no logré comprenderlo.

Tal vez el tiempo comenzó a detenerse aquel día en que mi hermano se desplomó en una calle de tierra, debajo de un túnel de árboles. No sé por qué, pero me tranquiliza pensar que murió así, rodeado de silencio, de naturaleza, de eucaliptos, cerca del aroma suave de los frutos amarronados del espinillo. Mirá si se moría acá, en Capital, una de esas veces que venía a visitarme, mirá si caía pisando una baldosa floja, al lado de un contenedor, rodeado del olor ácido de la basura y el calor, o cruzando Lavalle y cayendo al ritmo de una sucesión de bocinazos. Aquellos primeros meses yo me tomaba el tren y me quedaba con mamá más de lo que debía, faltaba a la oficina, si me echaban no me importaba, en el fondo deseaba que todo terminara de romperse, que la realidad se redujera a un hilito de agua que se arremolina en un desagüe. Me sentaba en el banco de madera del jardín, miraba el farolito, el sauce llorón, los paredones tapados de enredaderas, absorbía la luz polvorienta del atardecer. Y mi madre aparecía, gravitando como un fantasma, y lanzaba sus plegarias al aire. Y yo lloraba por mi hermano, por su muerte ridícula, y también lloraba porque te extrañaba, porque entre una cosa y otra no había tenido tiempo de sufrir por nosotros, ¿qué habrías dicho vos, que le encontrabas el hueco del humor a cada situación?, ¿cómo podrías haberlo explicado? Te imagino parado detrás del mostrador, meneando la cabeza de un lado a otro, los ojos negros que se prendían cada vez que me veías, cada vez que algo despertaba tu sed. Es como si te viera, improvisando un poema gracioso, o contándome sobre el lunático que pasaba a diario a venderte Biblias, te imagino alcanzándome un libro y diciendo, con tu voz de cantor de tango, que siempre había que reír porque nada tenía sentido. En el fondo no soportaba más escuchar a mamá, que solo sabía hablar en plegarias, me iba al jardín porque allí, pisando el pasto, entre el silbido del viento en los árboles, entre las risas como cascadas de los niños de casas vecinas, allí sentía que el tiempo pasaba, que los sonidos me atravesaban, hasta podía oír el compás de mi respiración, el rumor de los pensamientos como un temblor, un crujido subterráneo, una fuerza invisible que me impulsaba hacia adelante.

El tiempo, al principio, era el tiempo vano y retráctil de los días. Sé que nos conocimos en una presentación literaria. Hablamos un ratito, te fuiste y luego comenzamos a mensajearnos por facebook. Ninguno de los dos tenía smartphone, ese pequeño infierno portable, así que usábamos la computadora. La prendía cuando me despertaba, antes de salir al trabajo, y siempre encontraba algún mensajito tuyo, un haiku, un buenas noches gatita arrabalera, buen día abejita de maní, ¿cómo estás hoy, carozito de miel?, creo que decías lo primero que se te pasaba por la cabeza y sin embargo recuerdo sentir una medusa gelatinosa deslizándose por el tobogán de mi estómago, una bolita de felpa que me acariciaba la garganta. Cada tanto me invitabas a tu librería del Once, ¿tomamos un cafecito que está fresco? Recuerdo la primera vez que me animé a visitarte, me veo parada en la avenida corrientes, mientras la gente pasaba y me daba vuelta como a un trompo, recuerdo ese empujón, ese tornado, que me dejaba temblando agarrada de un poste de luz. Recuerdo la sensación de precipicio, de estar al borde de algo infinito y ligero, un subidón que crecía cada vez que ponía un pie en la calle. El once era el núcleo del tornado, carteles multicolores de oferta, ropa de bebés, sex shops, mercados de flores artificiales, el emporio del gorro, cosméticos al por mayor y menor, el palacio del mimbre, la casa de las valijas, el rey del sahumerio, el reventón bailable, el fantástico del once, las galerías que aparecían y desaparecían. Y yo que ponía y sacaba el pie de la avenida, como si el escenario se renovara con cada pisada: un pie adentro y todo se desordenaba, el rey de la bijouterie, el palacio del gorro, el emporio del mimbre, las escaleras del fantástico eran violetas, y luego, el pie afuera y las escaleras eran naranjas. Nada tenía sentido, principalmente que todo existiera en simultáneo, frente a mis ojos. Recuerdo que crucé la avenida y entré: una mirada inicial de confusión, luego el chispazo en tus ojos, tu sonrisa, la voz de tenor que había olvidado que tenías, todo lo que eras en pantalla multiplicado en vivo, el roce, el bailoteo de pececitos que hacíamos para no tocarnos, la excusa de medirnos a ver quién era más alto, tu espalda contra la mía, tu cuerpo contra mi cuerpo, la descarga eléctrica, el tiempo a otra velocidad.

Y entonces, sí, los días comenzaron a encimarse, el tiempo que corre desesperado, el tiempo que acelera y tiembla. Sólo puedo ordenar algunos sucesos por las estaciones del año: lo nuestro empezó ya avanzado el otoño y terminó un diciembre húmedo y borroso. Recuerdo un día que te recibí con pollera, eso debe haber sido cerca del final, recuerdo que tan solo levantaste el tul y te subiste arriba mío como si yo fuera un caballo dormido o una bicicleta que habías encontrado tirada en la calle. Recuerdo que me di vuelta y busqué la chispa, pero tus ojos miraban hacia la nada, no a mí, ni a la pared, ni a la biblioteca: tus pupilas eran un pozo sin fondo. También me vuelven las noches de invierno en las que te aparecías con una cerveza, sonriente, con tu camperita de corderoy en la puerta del edificio. A veces nos manoseábamos en el ascensor, me apretabas contra los espejos, me metías la mano por debajo del jean. Y luego las charlas larguísimas, las gracias que se te desprendían de la boca. Era fácil estar con vos, escucharte hablar de cualquier cosa, hasta tu resentimiento era divertido. Odiabas a los escritores, los odiabas por prestigiosos o por vendidos o por las dos cosas. Acá solo importás si conocés a alguien, chinita me decías, y luego procedías a desnudar tu resentimiento con tanto candor, que no me quedaba otra que adorarte. Luego me contabas de la novela que estabas escribiendo, una novela-mundo protagonizada por un vendedor de libros usados que se cruzaba, en su marcha diaria por la ciudad, con los más retorcidos personajes. Me hablabas de un taxidermista clandestino, de un librero asesino serial, de putas dominicanas que se ofrecían por los alrededores del fantástico del once, de un paciente ambulante del neuropsiquiátrico que en realidad era el dueño, de una anciana que robaba librerías con una técnica infalible que me explicaste al detalle. Parecía que conocías a todos estos personajes, o que eras todos ellos al mismo tiempo. Con el calor, cuando todo comenzó a apagarse, yo soñaba, tenía sueños luminosos donde bailábamos en una fiesta, delante de todo el mundo, vos me hacías girar, se te prendían los ojitos, algo ocurría, algo del orden de lo fantástico, en donde yo era feliz aunque estaba en un sueño, quiero decir, sentía físicamente la felicidad, la sentía en el cuerpo, en el aire de los pulmones que se abrían, como si flotara por sobre la pista de baile, por fuera de la cama en la que dormía, del departamento, del edificio, por fuera de los cables de luz, me deslizaba por sobre las ruinas de la ciudad y esa felicidad era más palpable, más temblorosa y nítida, que cualquiera que hubiera experimentado hasta entonces.

Todo empezó a torcerse una noche extraña y fría de noviembre. Recuerdo, no sé por qué, el olor del frío, ese olor tan característico que solo percibimos después de permanecer un tiempo hundidos en el sofoco primaveral. No habíamos dicho nada pero lo sabíamos, había una picazón dando vueltas en el aire, un carruaje invisible que nos perseguía en las sombras. Era un martes o miércoles a la noche. Habías prometido que me llevarías a un lugar especial. Caminábamos por un Almagro desierto, parecíamos dos almitas vagando en el campo. Vos estabas en silencio. Por primera vez, escuché la ciudad dormida a tu alrededor. Apenas se oían murmullos a lo lejos, colectivos, el eco de las sirenas desde alguna calle lejana. Recuerdo pensar que tal vez esto era una ciudad: algo que está siempre a punto de romperse, una inminencia tan palpable, que ni el silencio es realmente silencio. Recuerdo abrir la puerta del edificio y sentir el golpe del viento. ¿Qué es este frío, chinita? dijiste, y extendiste los brazos. Puedo verte con tu campera marrón, la sonrisa, los rulos al viento. Nunca habíamos paseado nuestras siluetas de la mano por la ciudad, pero aquella noche me abrazaste, sentía el sonido de nuestros pasos al unísono taladrando las calles oscuras. Llegamos a un salón de tango enorme, vacío, con pisos de madera y techos altos a dos aguas, apenas regado por una luz mortecina. Más allá, una barra, las paredes tapadas con instrumentos y adornos: guitarras, ukeleles, violoncellos, vitrós, cuadros, fotos de personajes famosos, me pareció distinguir a Maradona abrazando a un anciano. Nada tenía sentido y a la vez todos esos objetos parecían inescindibles de la esencia misma del tango, como si alguien los hubiera tirado ahí y en ese azar hubiera encontrado un sentido unívoco y secreto. Me sacaste a bailar un tango que sonaba a lo lejos, como elevándose desde un pozo. Me acerqué a tu cuerpo y sentí tu olor a caramelo de limón, me sonreíste, tarareabas una melodía remota, murmurabas uno, dos, tres, cuatro, con los ojos fijos en el piso. Traté de seguirte como mejor podía, traté de volverme leve, ligera, para que pudieras levantarme y hacerme volar, como esas flores de pelusa de algodón, que las soplás y flotan. Tal vez era el caos, la inmensidad o la soledad de aquel lugar, pero todo tenía un aire de tristeza, una sensación de nostalgia casi intolerable, como una fiesta que se extingue, un salón de baile que comienza a vaciarse hasta que no queda nadie, una canción que se apaga y no vuelve a sonar nunca más.

Como el tiempo no fluye y los recuerdos son hileras de hormigas que me serpentean en la cabeza, es como si todo hubiera ocurrido en simultáneo. Aquel verano, la humedad, el calor, los negocios derritiéndose en avenida corrientes, mi hermano que se fue a encontrar con un amigo del barrio, el túnel de árboles, el túnel de galerías, la brisa del río, el sofoco podrido del subte, los pasos que suben por las escaleras de metal, el roce de la gente, el roce de las piernas, el raspado en la ingle, la furia de la carne viva, el aire que apenas silba entre los árboles y mi hermano que cae al piso, ¿cómo un chico tan joven cae al piso? te preguntarás, y lo mismo nos preguntamos nosotros, por eso mamá quedó de rodillas en el patio, en el living, en el piso de madera de su habitación, Señor Jesucristo protégeme de toda perturbación. Primero, me metí en el remolino del Once y llegué a la librería y vos ya me miraste raro, como si supieras. Igual vestiste tu sonrisa, desplegaste aquella voz, creo que hasta me hubieras abrazado si algo no se hubiera resquebrajado en mi semblante, qué le pasa a mi gatita carnavalera, habrás pensado, ahora me insulta, me mira y se tambalea, como una michifusa renga y torpe, ahora dice (tal vez susurra) que le va a contar todo a mi mujer, qué pavadas tengo que oír, qué desperdicio para mis oídos. Y eso que mi furia iba por dentro, una corriente eléctrica en la espina dorsal, y tan solo murmuré que no era justo que yo sufriera así por vos, en realidad, a veces me vuelve el recuerdo, a veces la fila de hormigas se queda quieta, a veces el tiempo es un presente inacabado y se materializa una escena en donde yo te pregunto si me querés, te reclamo por la chica nueva con la que andás, la chica más joven que atiende la librería los fines de semana, y vos sonreís y parece que te burlás, y yo me siento una niña, una niña que se achica y comienza a ser devorada por los estantes, por el polvo que despiden los libros, por las paredes llenas de humedad y ahí creo entender algo que luego desentendí, o descarté por simplista, ahí creo entender una mentira, como si nuestras noches en mi cama, el tiempo girando a toda velocidad, el remolino del once, el túnel que me arrastraba hacia la puerta de tu librería, el chat infinito, nuestros paseos, nuestras risas, nuestros bailes invisibles, como si los últimos ocho meses no hubieran sido más que un espejismo. Entonces se me tropiezan las palabras: me mentiste, nunca me amaste, le voy a contar a tu esposa, y mientras lo digo me transformo en un insecto pequeño, casi invisible, y vos te reís o me ignorás o me aplastás apretando el pulgar contra el mostrador, y luego te cambia la voz, y esto tal vez sea lo único que realmente recuerdo, me decís: picátelas. Y yo sonrío mientras me voy, porque esa palabra me parece tan tuya, que hasta siento el impulso de abrazarte, pero en cambio camino hacia la vereda, pongo un pie en la avenida, dejo que me envuelva la fuerza del remolino. Dos meses después mi hermano se desploma en las calles arboladas de Escobar, va caminando con un amigo y simplemente se cae. Su amigo no sabe qué hacer, entonces corre hasta el kiosco y pide una ambulancia aunque él tiene un celular, pero en aquel momento lo olvida, en aquel momento solo sabe que mi hermano no reacciona, que su cuerpo tiembla, entonces corre, trota, podría decirse que serpentea entre los caminos de tierra y luego todo ocurre demasiado rápido: la ambulancia, los tipos con el desfibrilador, la figura ancha de mamá que se abalanza sobre mi hermano, las sombras de los vecinos, de los árboles, del verano, que borronean la escena, mi mamá llorando, mi mamá diciendo Bienaventurados los que lloran en el festejo de Pascuas y luego encerrándose en su pieza y decidiendo no festejar nunca más, la casa vacía, la habitación de mi hermano convertida en un templo, ella rezando rodeada de posters de anime y espadas láser de Star Wars, yo recibiendo aquel llamado en el colectivo sobre la avenida. ¿Cómo hacemos para saltar por encima de los días? pienso mientras arrastro a mamá a través del arco de entrada del cementerio, qué lugar horrible, puro cemento, puras tumbas, nada de verde, pienso mientras recorro pasillos angostos, pañuelos y flores, paredes descascaradas, ¿cómo hacemos para activar el tiempo?, y el cura que dice Gloria eterna a un alma pura, y mamá que se derrumba encima mío, y yo que recuerdo tus palabras Las personas que se creen buenas, son las peores. No te creas buena, gatita arrabalera, y aquel hombre mira al cielo y habla de un cordero, de un salvador, y yo pienso cómo hacías, ¿cómo hacías para que el tiempo con vos girara descontrolado? ¿era tu librería? ¿era el palacio mágico de Corrientes y Pueyrredón? ¿era la entropía del Once? ¿todo ocurría en simultáneo entonces nada, como decías vos, nada que hiciéramos tenía sentido y solo nos quedaba reír? Y luego, los días como un arroyo estancado, multiplicándose dentro de un corredor abandonado, encerrados en un pasillo de rumores y ecos. Cada vez que paso por la avenida vuelve el impulso, se reviven las escenas como si jamás hubieran dejado de ocurrir, una flecha de velocidad se dispara desde donde estás, comienzo a deslizarme en la neblina, doy brazadas en un mar invisible, ¿son los días que me atraviesan? ¿soy yo la que atravieso los días? ¿cómo hacen los que están para saltar sobre los días, para escalar la espalda del tiempo? ¿cómo hacemos los que estamos para desaparecer, irnos por un rato, cerrar los ojos y hundirnos en un cielo sin viento sobre la avenida de luces, sobre la telaraña de la ciudad, sobre las vías del tren, sobre la hilera de árboles que bordean el río? Te escribo porque no sé.

Comments